(I)紀要論文

[1]基本的な書式 1-1.ページ設定 [ワープロなどは以下の設定を基準とする。] 1)用紙サイズ A4縦 2)段組 1.標題部(論題,著者名,著者の所属) 1段組 2.論文部(論文,参考文献リスト) 1段組または2段組 3.抄録部 1段組 (日本語論文の欧文抄録・外国語論文およ び日本語論文の先頭に抄録を付す場合の 抄録) 3)行数 48行

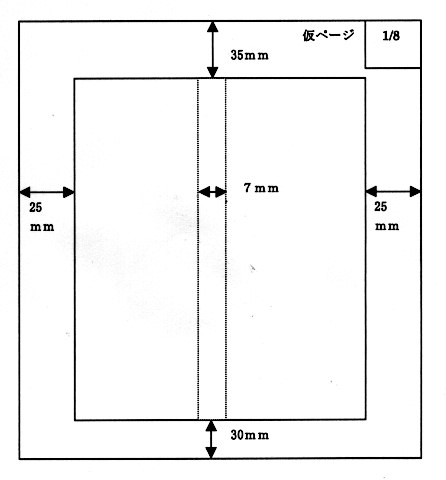

4)余白

・天地 天から 35mm

地から 30mm

・左右 左から 25mm

右から 25mm

・2段組の場合の段間 7mm

5)仮ページ

(1論文内でのページ付け)

・天の余白部分右肩に、

ページ数/総ページ数

の書式で記載する。

・鉛筆書きが望ましい。

6)各ページのヘッダー部(論文

1ページ目=紀要名/その他の

奇数ページ=論題/偶数ページ

=著者名)は通しページととも

に、業者に印刷を委託する。

4)余白

・天地 天から 35mm

地から 30mm

・左右 左から 25mm

右から 25mm

・2段組の場合の段間 7mm

5)仮ページ

(1論文内でのページ付け)

・天の余白部分右肩に、

ページ数/総ページ数

の書式で記載する。

・鉛筆書きが望ましい。

6)各ページのヘッダー部(論文

1ページ目=紀要名/その他の

奇数ページ=論題/偶数ページ

=著者名)は通しページととも

に、業者に印刷を委託する。

1-2.原稿の印刷 ・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。 ・紀要投稿規程第5条にあるように原稿の他に写しを一部提出すること。

1-3.日本語の論文を執筆する場合の留意事項 1)標題部 1.論題 文字・フォント=ゴシック ・太 さ =太字 ・大きさ =14ポイント 配置・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃えとする。 ・論題は1行30文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。 2.副題(サブタイトル) 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =12ポイント 配置・論題との間に1行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大きさとする。 (以下の空白行も全て同様) ・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシュ(-)を付す。 3.著者名 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =12ポイント 配置・論題(副題がある場合は副題)から、2行空白行を設けた後の行から記述する。 ・著者が複数いる場合は、筆頭著者を先頭に記載し、他の記載順は責任著者の判断にゆだねる。 ・著者が4人までは1行に記載し、これを超える時は、次の行に記載する。 以下著者の増加には同じ方法で対応する。 ・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には中黒点を付さない。 ・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時は2行目以下も中央揃えとする。 その他・著者名の姓と名の間は1文字分の空白を置く。著者が複数いる場合は、責任著者の著者名の右肩に* (アスタリスク)を付す。また、著者が複数おり、その所属が異なる場合は、筆頭著者と異なる所属 の著者名の末尾に著者番号(例「1)」、「2)」・・・)を付す。著者番号は右肩につける。なお、次 項「著者の所属」の項も併せて参照すること。 4.著者の所属 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =8ポイント 配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、筆頭著者の所属、2行目からは先頭に著者番 号を付して順に異なる所属を1行ずつ記述する。 その他・所属名は正式名称を記載する。 ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 ・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。 ・学外者の所属の記載については、責任著者の判断にゆだねる。 5.受付日・受理日 ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 2)抄録部 冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から3行(一行は受理日が入る)空白行を置いてから記述する。 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・1行48文字 3)論文部 論文部は、著者の所属の最後の行から、3行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場合は、抄録の最後の行から、3行 空白行を置いてから記述する。 1.章に相当する標題(以下章題)および章番号 文字・フォント=ゴシック ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・章題および章番号の上は空白行を1行設ける。 ・左詰め 2.章中の小項目の標題(以下項目題)および項目番号 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・前行が章題(章番号)でない場合は、上に空白行を1行設ける。前行が章題(章番号)の場合は、空白 行を設けない。 ・左詰め 3.本文 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置 <1段組の場合> ・1行48文字、48行 <2段組の場合> ・1行24文字、48行 ・章題(項目題がある場合は項目題)または章番号(項目番号がある場合は項目番号)の次の行から始 める。 ・可能であれば禁則処理をすること。 4.使用記号および参考文献 文字・フォント=明朝 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =8ポイント 表記・各分野の慣行に従う。 配置・一段組または二段組 4)欧文抄録部 [外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。] 1.論題 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =16ポイント 配置・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃えとする。 2.副題(サブタイトル) 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =14ポイント 配置・論題の次の行に副題を記載す。 ・副題は、“-”(ダッシュ)で囲む。 ・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時は2行目以下も中央揃え 3.著者名 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =12ポイント 配置・論題(副題がある場合は副題)から、2行空白行を設けた後の行から記述する。英文の場合、著者が2 人までは“and”でつなぎ、それを超える場合は“,”で区切り最後は“and”でつなぐ。 ・著者の順序は、標題部にあわせる。 ・3人までは1行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載する。以下著者の増加には同じ要領 で対応する。 ・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る場合、2行目以下も中央揃とする。 その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先頭の1文字のみ大文字で後は小 文字とする。 (例;Taro RIDAI) ・著者が複数いる場合は、責任著者の著者名の右肩に*(アスタリスク)を付す。また、著者が複数お り、その所属が異なる場合は、筆頭著者と異なる所属の著者名の末尾に著者番号(例「1)」、「2)」 ・・・)を付す。著者番号は右肩につける。なお、次項「著者の所属」の項も併せて参照すること。 4.著者の所属 文字・フォント=イタリック ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、筆頭著者の所属、2行目からは先頭に著者番 号を付して順に異なる所属を1行ずつ記述する。 その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。 ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 ・学外者については、責任著者の判断にゆだねる。 5.抄録 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =10ポイント 配置・両端揃え(justification)を原則とする。 ・著者の所属の最後の行から、3行空白行を置いてから記述する。 ・1つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン(-)でつなぐことを原則とする。 字下げ・インデントは3文字分設けるのが望ましい。 6.キーワード(A分冊では必須) 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =10ポイント 配置・両端揃え(justification)を原則とする。 ・抄録の最後の行から、1行空白行を置き、記述する。 表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keywords: 」(見出し語は太字で、コロンの後に半角スペース)を置き、 それに続けて記述する。キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペース) で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が複数行にわたる場合には、2行目以降も 行頭のインデントは行わない。 ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 ・1つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン(-)でつなぐことを原則とする。

1-4.外国語の論文を執筆する場合の留意事項 [論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。] 1)標題部 1.論題 文字・フォント=可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =太字 ・大きさ =16ポイント 配置・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃えとする。 2.副題(サブタイトル) 文字・フォント=可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =14ポイント 配置・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃え ・論題の次の行に、副題を記載する。 ・副題は、“-”(ダッシュ)で囲む。 3.著者名 文字・フォント=可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =12ポイント 配置・論題(副題がある場合は副題)から、2行空白行を設けた後の行から記述する。 英文の場合、著者が2人までは“and”でつなぎ、それを超える場合は“,”で区切り最後は “and”でつなぐ。 ・3人までは1行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載する。以下著者の増加には同じ要領 で対応する。 ・中央揃え(センタリング) ・2行以上に渡る時の2行目以下も中央揃えとする。 その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は先頭の1文字のみ大文字で後は小 文字とする。 (例:Taro RIDAI) ・著者が複数いる場合は、責任著者の著者名の右肩に*(アスタリスク)を付す。また、著者が複数お り、その所属が異なる場合は、筆頭著者と異なる所属の著者名の末尾に著者番号(例「1)」、「2)」 ・・・)を付す。著者番号は右肩につける。なお、次項「著者の所属」の項も併せて参照すること。 4.著者の所属 文字・フォント=イタリック ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、筆頭著者の所属、2行目からは先頭に著者番 号を付して順に異なる所属を1行ずつ記述する。 その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。 ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 ・学外者については、責任著者の判断にゆだねる。 5.受付日・受理日 ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 2)抄録部 外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から3行(一行は受理日が入る)空白行を置いてから記述する。 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =太字(ボールド) ・大きさ =9ポイント 配置・両端揃え(justification)を原則とする。 字下げ・インデントは、3文字分設けるのが望ましい。 3)キーワード(A分冊では必須) 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =9ポイント 配置・両端揃え(justification)を原則とする。 ・抄録のある場合は、その最後の行から1行空白行を置き、記述する。抄録がない場合は、著者の所属の最 後の行から3行空白行を置き、記述する。 表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keywords: 」(見出し語は太字で、コロンの後に半角スペース)を置き、 それに続けて記述する。キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペース) で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が複数行にわたる場合には、2行目以降も 行頭のインデントは行わない。 ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 ・1つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン(-)でつなぐことを原則とする。 4)論文部 論文部は、キーワードの最後の行から、3行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場合は、抄録の最後の行から、 3行空白行を置いてから記述する。 1.章に相当する標題(以下章題)および章番号 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =太字 ・大きさ =10ポイント 配置・章題および章番号の上は空白行を1行設ける。 ・左詰め 2.章中の小項目の標題(以下項目題)および項目番号 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =10ポイント 配置・前行が章題(章番号)でない場合は、上に空白行を1行設ける。前行が章題(章番号)の場合は、空 白行を設けない。 ・左詰め その他・Summary,Abstract 等の見出しはつけない。 ・Acknowledgement の前には番号をつけない。 3.本文 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =10ポイント 配置・章題(項目題がある場合は項目題)または章番号(項目番号がある場合は項目番号)の次の行から始 める。 ・両端揃え(justification)を原則とする。 ・1つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン(-)でつなぐことを原則とする。 字下げ・インデントは、3文字分設けるのが望ましい。 4.使用記号及び参考文献 文字・フォント=可能であればCentury, Roman, Times Roman, Times new Romanのどれかを使用する。 ・太 さ =普通(または標準) ・大きさ =8ポイント 表記・各分野の慣行に従う。 配置・1段組または2段組

[2]図および写真の掲載 2-1.図および写真の作成 ・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出があれば、別途に添付し、版下を作成 ることができる。その場合、本文中で 添付する写真・図に該当する部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の 下部に記載する。その場合、次の「2-2.図および写真の番号、説明など」に則って記載する。 なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号(できれば説明文まで)記入する。 ・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、9ポイントを原則とする。 ・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を,原寸大から50%の範囲とする。 ・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式(フォント、字体、など)とする。 ・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者の負担とする。 2-2.図および写真の番号、説明など ・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用いた続き番号とする。章と同じ形式 の番号(1-1,1-3)等とはしない。 ・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の例を標準とする。 図 1 岡山理科大学の現状 Fig. 1 紀要における図の書き方 Fig. 1 Thermal stability of ・・・・・・

[3]表について ・表は極力小さくし,原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照) ・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。 ・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。 (例) Table 2 Weighted average concentration of nutrient element in rain water. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Through fall incident ―――――――――――――― P-1 P-2 P-3 Precipitation ―――――――――――――――――――――――――――――――― Ca 1.07 0.74 0.20 0.20 Mg 0.39 0.33 0.27 0.085 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ sample of footnote

(III)補足 当要領の文中で、「可能であれば」という表現をしている部分は、厳守しなくてもよい。「原則とする」という表現についても同じで ある。 (IV)変更 当要領の変更は、紀要委員会で協議・決定し、学内に周知する。 (V)実施 当要領は平成11年4月1日より、実施する。 当改正要領は、平成18年度以降に発行する紀要への投稿原稿に、適用する。 当改正要領は、平成19年度以降に発行する紀要への投稿原稿に、適用する。 当改正要領は、平成21年度以降に発行する紀要への投稿原稿に、適用する。

(VI)所属例一覧